<김우진 · 강진군녹향월촌인성학교 훈장>

憂 鬱 (우울)

군자의 도(道) 세 가지 가운데 하나 '仁者不憂(인자불우)'가 있다. '인(仁)한 자는 근심하지 않는다.'는 뜻이다. 그런데 공자 스스로도 능히 이것을 할 수 없다고 했다(我無能焉) <논어 헌문편>. 그 대상과 내용이 다를 뿐 한평생 근심에서 벗어날 수 있는 사람이 몇이나 있을까. 어차피 그림자처럼 떼어낼 수 없다면 근심(憂)의 지향점(指向點)을 '優(우)'로 두면 어떨까싶다. 人(사람)과 憂(근심)의 합체자인 優(우)는 '넉넉하다' '도탑다' '품위 있다' '뛰어나다'를 뜻으로 거느리고 있는데 새기면 새길수록 좋다.

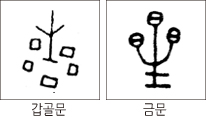

갑골문에서 보듯 초기 간결했던 자형(字形)이 무슨 일로 지금의 '울(鬱)'처럼 답답하게 변했을까? 그것은 다양한 뜻의 추가(追加)와 관련 있다고 본다. 예를 들면, '향기롭다'는 술을 의미하는 '울창주 창(鬯)'을, '아름답다'는 곱게 자란 머리털을 상징하는 '터럭 삼(彡)'을 글자의 구성요소로 불러들였던 것이다. 우울(憂鬱)은 부정적인 결말로 이어질 확률이 높다는 측면에서 개인뿐만 아니라 사회 전체적으로도 심각한 문제다.

星 雲 (성운)

'빛날 晶(정)'도 해가 아니라 별들을 보고 만든 글자인 듯싶다. 깜깜한 밤하늘, 반짝이는 수많은 별들의 움직임에서 '빛남'이라는 개념을 포착한다. 인간의 지적호기심은 이 개념을 표현해내는 구체적인 기호체계에 주목한다. 그것은 순전히 경험을 재구성한 창작물이다. 고대인들의 쉼 없는 지적활동의 장면들이 눈에 선하다. 비슷한 글자 '번성할 昌(창)'도 수많은 별들에서 영감을 얻지 않았을까. 물론 昌(창)은 '떠오르는 해'와 '수면에 비친 해의 그림자', 즉 일출(日出)을 묘사한 글자라는 해석도 있다.

'星雲(성운)'이란 별과 별 사이에 존재하는 가스 덩어리와 티끌의 집합체를 일컫는 말이다. 우주공간에는 평균적으로 63빌딩만한 공간에 담배연기 알갱이만한 티끌이 1개정도 들어있다고 한다. 얼핏 보기에 매우 희박해 보이지만 우주의 크기가 워낙 넓기 때문에 이러한 별과 별사이에 존재하는 티끌의 영향으로 별빛이 어둡게 또는 붉게 관측된다고 한다.

羞 恥 (수치)

맹자는 羞惡之心(수오지심:옳지 못함을 부끄러워하고 미워하는 마음)을 義(의)의 端(단)이라고 했다. 성리학을 열었던 주자(朱子)는 義(의)를 본래부터 '마음에 있는 德(덕)'으로 규정했지만, 다산은 '행사 뒤에 붙이는 명칭'으로 보았다. 다산은 仁義禮智(인의예지)가 다 그렇다고 주장했다(仁義禮智之名, 成於行事之後). 다산이 그렇게 주장한 이유는 무엇일까? 바로 '실천'을 강조하고자 함이다. 실천은 다산 경학의 뼈대다.

羞恥(수치)는 '부끄러움'이고, 수치심(羞恥心)은 '부끄러움을 느끼는 마음'이다. 마음속으로부터 부끄러움을 느끼는 순간은 '나는 사람이다'임이 확인되는 순간이기도 하다. 사람이 동물하고 다른 점은 부끄러워 할 줄 안다는 것이다. 사람에게 있어 부끄러움의 감정은 도덕성을 지향하게 하는 단초가 된다. 그러니 부끄러워하는 마음 그 자체는 전혀 부끄러운 것이 아니다. 정작 부끄러운 것은 부끄러운 일을 해 놓고도 부끄러워 할 줄 모르는 일관된 자기변명과 뻔뻔함이다. 맹자도 말했다. 부끄러움이 없으면 사람이 아니라고.(無羞惡之心, 非人也)

저작권자 © 강진신문 무단전재 및 재배포 금지